pàrroco: s. m. [dal lat. eccles. (sec. 15°) parochus; in età classica, parŏchus (dal gr. πάροχος, der. di παρέχω «somministrare») era detto colui che per incarico dello stato forniva vitto e alloggio ai pubblici funzionarî di passaggio; la parola è stata poi reinterpretata secondo parrocchia] (pl. -ci, meno com. -chi). – Sacerdote a cui, per nomina vescovile, è conferita in titolo una parrocchia, con la cura delle anime e con giurisdizione ordinaria e propria, benché subordinata all’autorità dell’ordinario del luogo: ha il compito, tra l’altro, di amministrare i sacramenti, di effettuare le pubblicazioni matrimoniali, di assistere ai matrimoni, nonché di custodire e tenere aggiornati i libri parrocchiali (dei battezzati, dei matrimoni, dei morti; elenco dei fedeli, ecc.). Quasi-parroco, nel diritto canonico, sacerdote preposto, per nomina vescovile, a una quasi-parrocchia (v. parrocchia): è in genere equiparato a un parroco, da cui si differenzia per alcuni obblighi e per poche altre particolarità.

pievano: (pop. piovano) s. m. [der. di pieve]. - 1. (eccles.) [prete rettore di una pieve]. 2. (estens., eccles.) [il sacerdote titolare di una parrocchia] ≈ parroco.

curato: s. m. [dal lat. mediev. curatus, der. di cura «cura (d’anime)»]. – In senso generico, chi esercita la cura d’anime (quindi sinon. di parroco). In partic., nel linguaggio canonico, il cappellano, cioè il sacerdote che aiuta il parroco nella cura delle anime; anche il sacerdote che, dentro i confini della parrocchia, ha la propria chiesa e un territorio determinato dove esercita la cura d’anime con poteri quasi parrocchiali; oppure il sacerdote che in un territorio, non costituito canonicamente in parrocchia, esercita tutti i diritti e le funzioni parrocchiali.

arciprete: s. m. [comp. di arci- e prete, secondo il modello del lat. tardo archipresby̆ter]. – Anticam., nelle chiese cattedrali, il sacerdote più anziano o altro ritenuto dal vescovo come più degno, che esercitava le funzioni dell’odierno vicario generale. Oggi, in senso generico, sacerdote che ha ordinaria cura d’anime; propriam. il parroco titolare di una parrocchia, o il vicario foraneo; più spesso, titolo di una dignità di un capitolo cattedrale o collegiale, generalmente unita alla cura d’anime.

prevosto: s. m. [dal fr. ant. prevost, mod. prévôt, che è il lat. praeposĭtus (v. preposito e preposto)]. – 1. Titolo che in alcuni monasteri si dà al primo dignitario dopo l’abate, e in alcuni capitoli di canonici a chi ne cura i beni e la disciplina; in certe diocesi, spec. dell’Italia settentr., nome col quale si indica il vicario foraneo o il parroco (v. anche preposito).

pastore: pastóre s. m. (f. -a) [lat. pastor -ōris, der. di pascĕre «pascolare», part. pass. pastus]. - 2b. guida spirituale: p. d’anime, il sacerdote; e assol., il p., il parroco e più spesso il vescovo; ma anche, in genere, chi esercita la missione sacerdotale; sommo o supremo p., o p. dei p., o p. della Chiesa, il papa; il Buon p., figura largamente diffusa nell’antica iconografia cristiana come immagine di Cristo. Nelle chiese protestanti, il ministro del culto.

monsignóre: s. m. [dal fr. monseigneur, comp. di mon «mio» e seigneur «signore»]. – 1. Titolo dato già ai papi, re e imperatori, e in Francia agli eredi al trono e a certi principi; dal sec. 14° al 1630 lo ebbero i cardinali, e ora si dà ai patriarchi, vescovi, abati mitrati secolari e a tutti i prelati della famiglia pontificia.

(Fonte: Treccani.it)

Elenco dei pievani, o parroci, di cui si conosce il nome, compilato dal prof. mons. Carlo Agnoletti, autore della storia di Riese.

| ..... | |

| 1330-13.. | Renieri. |

| ..... | |

| 1344-1348 | Pietro. |

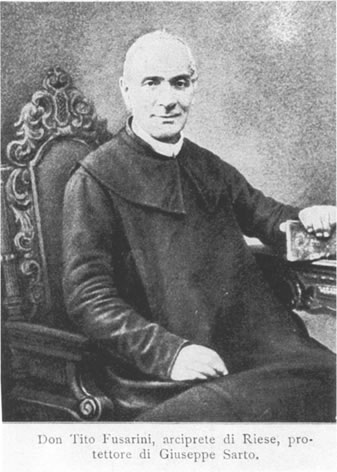

| 13.. -1412 | Andrea Ziroldi. Di questo Pievano è conservata la lapide sepolcrale, opportunamente sistemata all'interno della chiesa. Il sacerdote è ritratto con gli indumenti di messa usati nel secolo XV e in giro alla pietra marmorea è inciso quanto segue: HIC JACET CORPUS PRUDENTIS ET VENERABILIS VERI Dni ANDREAE DE ZIROLDIS OLIM PLEBANI HUJUS ECCLESIAE QUI OBIIT A.D. 1412 DIE 3 MENSIS OCTOBRISCUJUS ANIMA IN PACE REQUIESCIT (Qui giace il corpo dell'uomo prudente e venerabile don Andrea dé Ziroldi, già pevano di questa Chiesa il quale morì nell'anno del Signore 1412 il 3 del mese di ottobre la cui anima riposa in pace). Da una annotazione della prima facciata del registro dei battesimi dell'anno 1940/1870 rilevasi quanto segue: "Avendo il sottoscritto Arciprete di questa Chiesa di S. Matteo Ap. di Riese acquistato dalla N.D. Marina Bottari, nata contessa Zorzi di Venezia, il piccolo brolo (sito a tramontana di questa casa canonica) che era un tempo cimitero, nell'atto di conguagliare il terreno, trovò le fondamenta della antica chiesa di S. Silvestro e nel mezzo di essa una pietra che copriva una tomba. Quella pietra, ricordando che ivi stava sepolto uno degli antichi pievani di Riese, venne fatta collocare nel muro esterno (ora nell'interno) della chiesa parrocchiale, dal lato di mezzogiorno e l'epigrafe che vi sta incisa a caratteri gotico-lombardi, si deve leggere così (vedi sopra). Nella tomba si trovarono varie ossa di corpi umani, le quali si ritengono essere dei pievani morti prima di Artuso: esse furono trasportate nell'attuale cimitero. Il rinvenimento della lapide seguì nella giornata del mese di marzo dell'anno 1847 l'anno stesso in cui fu compiuta la casa canonica, sedendo sulla Cattedra di San Pietro il Pontefice, veramente Massimo, Pio IX. Firmato don Tito Fusarini arciprete di Riese m.p. |

| 141. - | Giovanni. |

| 14.. - |

Biagio. |

| 14.. - | Benvenuto. |

| 14.. -1457 | Michele di Firenze, rinunciatario. |

| 1457-147. | Leonardo Conegliano (scit bene legere et bonam grammaticam). |

| 148. - | N. Ciaconi di Sandono. |

| 1490-1514 | Cristoforo Ogniben veneziano. |

| 1514- | Francesco di S. Angelo, trevigiano, cede al competitore. |

| 1514-152. | Il Cardinale di S. R. C. Pietro Bembo, doctor utriusque linguae, di cui fu vice pievano il famigliare Nicolò Bruno, e procuratore Angelo Gabrieli Conte di Aviano e Sampolo. |

| 15.. -1565 | Nob. Cristoforo Bianchi di Bologna, rinunziatario. |

| 1565-1602 | Giovanni Rinaldi di Noale, litigò in Roma, benemeritò dell’erezione del campanile di Cendrole, diventò cieco, e in seguito la parochia non mancò mai di cappellano. |

| 1603-1618 | Giambattista Rinaldi, nipote del precedente. |

| 1619-1636 | Matteo Bon trivigiano, Vicario foraneo. |

| 1637-1642 | Bernardino Bettini di Montebelluna. |

| 1642-1663 | Francesco Manfrè, predicatore. |

| 1663 | Bartolomeo Beltramini di Asolo, rinunziatario. |

| 1663-1688 | Cristoforo Salomon, candiotto, rinunziatario. |

| 1689-1713 | Nicolò Martinelli, asolano. |

| 1713-1768 | Dottor Pietro Festi. |

| 1768-1803 | Angelo Artuso di San Zenone. |

| 1803-1823 | Girolamo Serafini di Noventa di Piave. |

| 1824-1841 | Pier-Giuseppe Menapace, tirolese. |

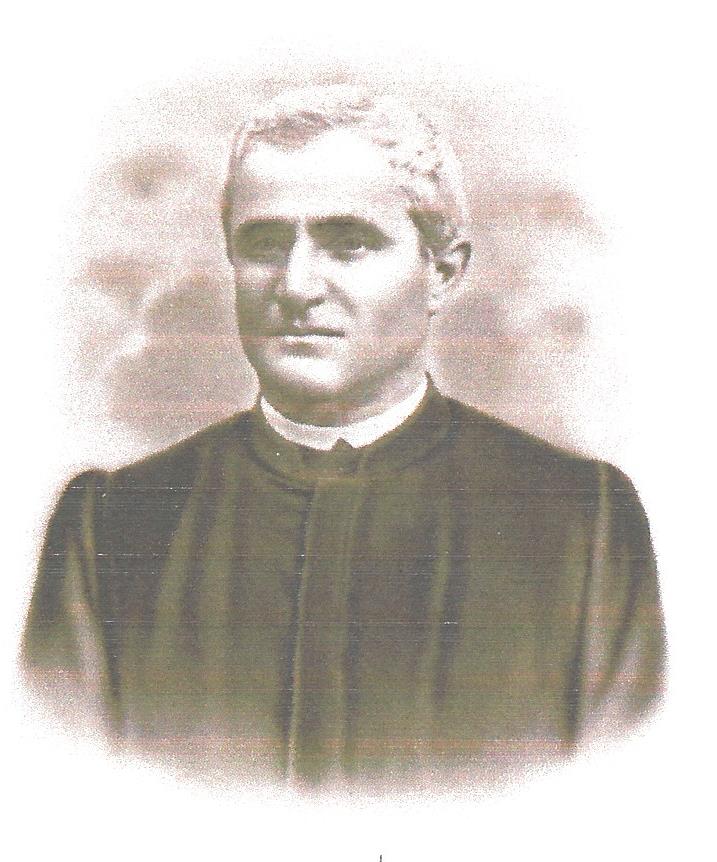

| 1841-1853 |

Assieme a Pietro Jacuzzi (1819-1902), cappellano a Riese dal 1842 al 1853, preparò con "cura amorosa e paziente" Giuseppe Sarto (futuro Papa Pio X) affinché potesse frequentare il ginnasio di Castelfranco e lo avviò, forse nel 1844, allo studio della dottrina cristiana e del latino. Angelo Marchesan, il primo biografo di Pio X, segnala di entrambi l'elevata spiritualità e il profondo spirito sacerdotale. Questi due sacerdoti pesarono non poco nel plasmare la personalità del giovane. Il Sarto vide in loro un modello di prete che si stampò nella sua mente e che rappresentò quasi il tipo ideale cui si attenne, al quale s'ispirò sempre. Quando il Fusarini morì, fu proprio Sarto, ormai figura emergente del clero trevigiano, a leggerne a Riese l'elogio funebre, con parole nelle quali l'affetto si mischia al ricordo di un esempio ancora vivo e cogente. "Tutto devo a lui solo", dirà, "che mi ricordava frequente alla vocazione del Sacerdozio doversi porre fondamento di pietà, di modestia, d'intemerato costume". Ne mise in luce le capacità come confessore, come direttore di coscienza e come parroco. (1) |

| 1853-1865 | Pietro Pamio di Resana. |

| 1866-1878 | Mosè Ceron di Paese, era professore di Teologia nel Seminario di Treviso. |

| 1878-1905 | Giuseppe Bellincanta di Cavaso, era parroco in Sant’Alberto, Pro – Vicario Foraneo. |

|

Qui finisce l'elenco del prof. mons. Carlo Agnoletti

Con lettera autografa in data 26/10/1906, il Santo Padre Pio X concedeva in perpetuo i seguenti privilegi alla propria Parrocchia natale:

|

|

| 1906-1937 |  Pietro Settin, nato a San Martino di Lupari l'8/7/1864, ordinato sacerdote nel 1890, cappellano a San Donà di Piave (VE) e a Noventa di Piave (VE) dal1890 al 1896, parroco di Castagnole (TV) dal 1896 al 1906. Ricordato dai "vecchi" come pastore semplice, pio, zelante, amico dei giovani e dei poveri. Favorisce la nascita di molte vocazioni sacerdotali e religiose. Durante il suo servizio, Pio X è Pontefice romano e nel 1935 viene costruito il Museo Pio X accanto alla casa natale. Il 28/9/1914 inaugura l'asilo nell'ex villa Monico-Forte, dono di Pio X, alla presenza del vescovo Longhin. Allarga la chiesa di Riese, rifabbrica il campanile di Cendrole. (2) Pietro Settin, nato a San Martino di Lupari l'8/7/1864, ordinato sacerdote nel 1890, cappellano a San Donà di Piave (VE) e a Noventa di Piave (VE) dal1890 al 1896, parroco di Castagnole (TV) dal 1896 al 1906. Ricordato dai "vecchi" come pastore semplice, pio, zelante, amico dei giovani e dei poveri. Favorisce la nascita di molte vocazioni sacerdotali e religiose. Durante il suo servizio, Pio X è Pontefice romano e nel 1935 viene costruito il Museo Pio X accanto alla casa natale. Il 28/9/1914 inaugura l'asilo nell'ex villa Monico-Forte, dono di Pio X, alla presenza del vescovo Longhin. Allarga la chiesa di Riese, rifabbrica il campanile di Cendrole. (2) |

| 1937-1956 |  Valentino Gallo, nato a Stigliano di Santa Maria di Sala (VE) il 14/2/1888, ordinato sacerdote nella chiesa del Seminario di Treviso il 23/5/1915 da mons. A.G. Longhin, l'11/6/1915 è cappellano a San Martino di Lupari, il 17/11/1916 Vicario spirituale a San Dono di Massanzago (PD) il 13/3/1921 parroco di Fonte Alto (TV) il 17/10/1937 Arciprete di Riese, il 9/5/1937 Vicario Forania di S. Zenone degli Ezzelini (cui Riese apparteneva); durante il suo parrocato si hanno la beatificazione e canonizzazione di Papa Pio X. Ha salvato molte persone dalle mani dei tedeschi durante la II guerra mondiale e tenuto corrispondenza coi giovani militari di Riese. Nel 1945 l'asilo diviene sede del Comando partigiano, che nomina, provvisoriamente, mons. Gallo persino sindaco del paese, per risolvere le necessità più urgenti, essendo stato l'asilo invaso dai tedeschi. (2) Valentino Gallo, nato a Stigliano di Santa Maria di Sala (VE) il 14/2/1888, ordinato sacerdote nella chiesa del Seminario di Treviso il 23/5/1915 da mons. A.G. Longhin, l'11/6/1915 è cappellano a San Martino di Lupari, il 17/11/1916 Vicario spirituale a San Dono di Massanzago (PD) il 13/3/1921 parroco di Fonte Alto (TV) il 17/10/1937 Arciprete di Riese, il 9/5/1937 Vicario Forania di S. Zenone degli Ezzelini (cui Riese apparteneva); durante il suo parrocato si hanno la beatificazione e canonizzazione di Papa Pio X. Ha salvato molte persone dalle mani dei tedeschi durante la II guerra mondiale e tenuto corrispondenza coi giovani militari di Riese. Nel 1945 l'asilo diviene sede del Comando partigiano, che nomina, provvisoriamente, mons. Gallo persino sindaco del paese, per risolvere le necessità più urgenti, essendo stato l'asilo invaso dai tedeschi. (2) |

| 1956-1990 |

|

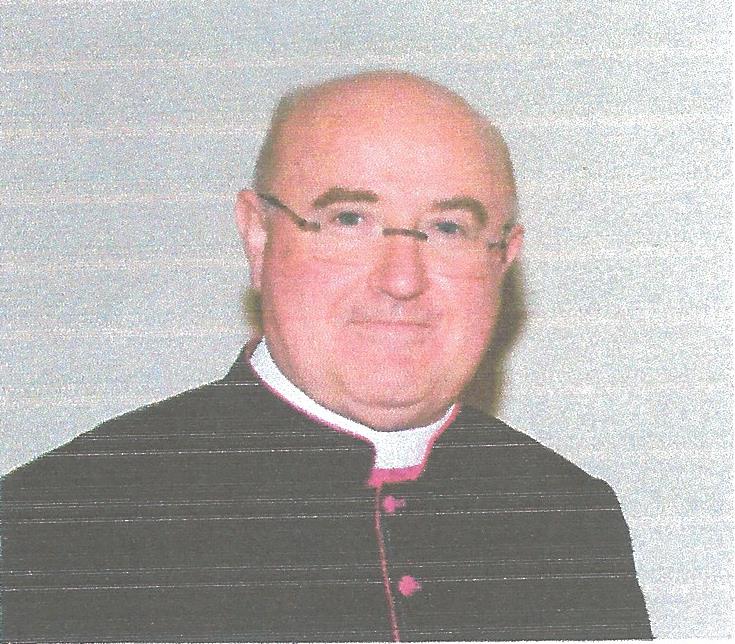

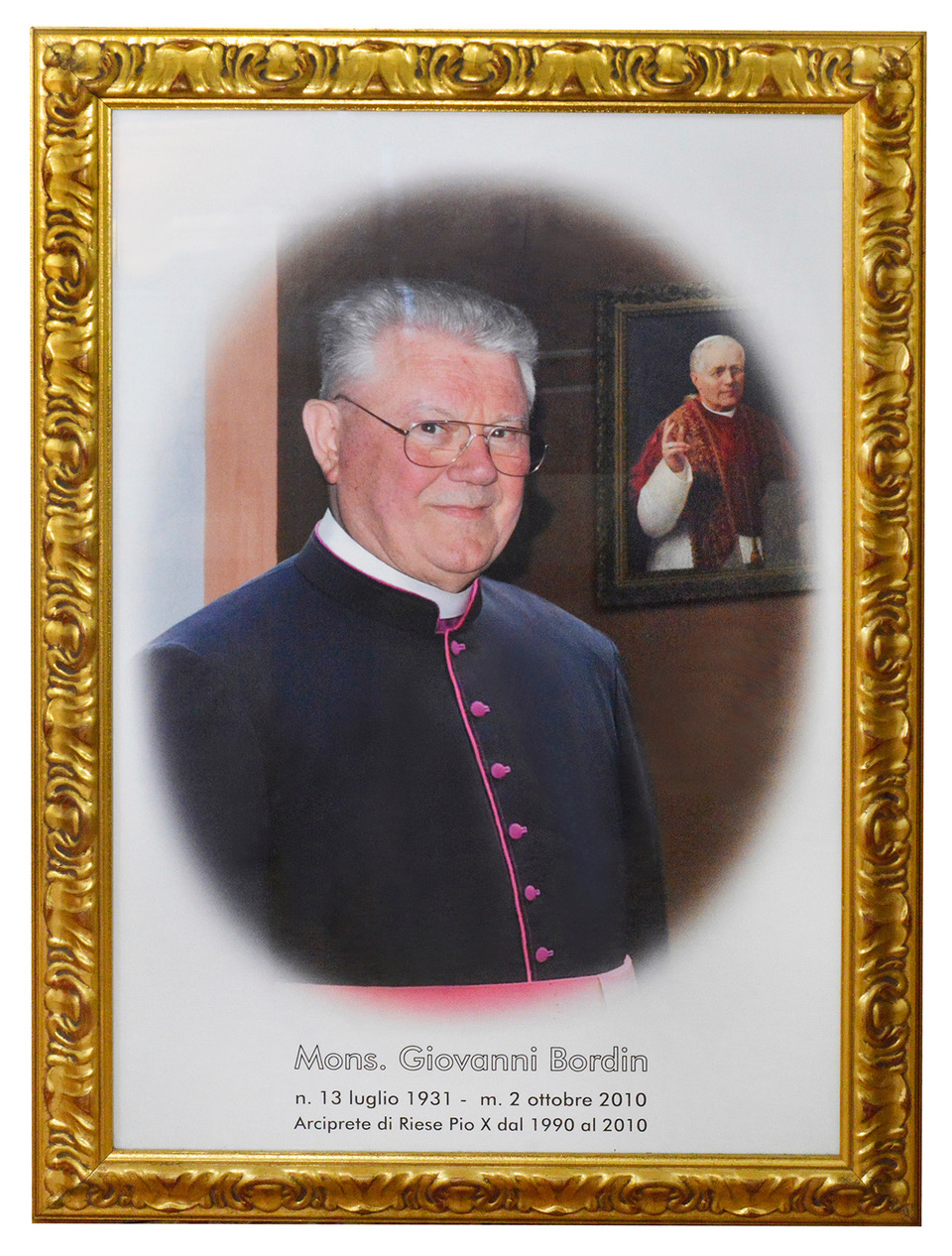

| 1990-2010 |

|

| 2010- |  Giorgio Piva, nato a Crocetta del Montello (TV) il 4/7/1951, ordinato sacerdote l'8/4/1978, Cappellano a San Donà di Piave e quindi Delegato vescovile per la pastorale del lavoro. Dal 1990 al 1995 parroco di Onigo di Piave, arciprete di Maerne (VE) dal 1995 al 2010. Arciprete di Riese Pio X dal 9/10/2010, cura il restauro radicale con ricopertura della chiesa parrocchiale e del Santuario delle Cendrole, creando spazi museali e di accoglienza pellegrini, adatta a centro di spiritualità (gestito dalle Suore Discepole del Vangelo) una vecchia abitazione accanto alla casa natale di San Pio X, donata alla parrocchia. Sistema e riadatta l'Oratorio e il fabbricato ex cinema. Inizia la Collaborazione pastorale con Vallà, Poggiana e Spineda (di cui è anche parroco). Organizza la Celebrazione del Centenario della morte di San Pio X, insieme a quello dell'asilo parrocchiale. (2) Giorgio Piva, nato a Crocetta del Montello (TV) il 4/7/1951, ordinato sacerdote l'8/4/1978, Cappellano a San Donà di Piave e quindi Delegato vescovile per la pastorale del lavoro. Dal 1990 al 1995 parroco di Onigo di Piave, arciprete di Maerne (VE) dal 1995 al 2010. Arciprete di Riese Pio X dal 9/10/2010, cura il restauro radicale con ricopertura della chiesa parrocchiale e del Santuario delle Cendrole, creando spazi museali e di accoglienza pellegrini, adatta a centro di spiritualità (gestito dalle Suore Discepole del Vangelo) una vecchia abitazione accanto alla casa natale di San Pio X, donata alla parrocchia. Sistema e riadatta l'Oratorio e il fabbricato ex cinema. Inizia la Collaborazione pastorale con Vallà, Poggiana e Spineda (di cui è anche parroco). Organizza la Celebrazione del Centenario della morte di San Pio X, insieme a quello dell'asilo parrocchiale. (2) |

Note:

Tito Fusarini (Caorle 1812 - Venezia 1877), fabbricò l’attuale casa canonica, passò poi nel Seminario di Treviso direttore spirituale e maestro, poi fu dei padri Cavanis di Venezia.

Tito Fusarini (Caorle 1812 - Venezia 1877), fabbricò l’attuale casa canonica, passò poi nel Seminario di Treviso direttore spirituale e maestro, poi fu dei padri Cavanis di Venezia. Giuseppe Liessi, nato a San Michele di Piave (TV) il 10/5/1909, dopo notevoli sacrifici nello studio, per povertà e salute malferma, ordinato sacerdote il 9/7/1939 dal vescovo Mantiero, cappellano un anno a Sala d'Istrana e 4 a Cavasagra, per altri 4 anni assistente diocesano delle Donne di Azione Cattolica e dei Fanciulli Cattolici, Direttore della Casa di Esercizi Spirituali di Santa Maria in Colle di Montebelluna, per 4 anni arciprete di Scorzè. dal 16/12/1956 al 27/1/1990 arciprete di Riese, morto all'ospedale di Castelfranco veneto la notte del 14/12/2004. Durante il suo parrocato viene costruito l'oratorio, il grande cinema parrocchiale, restaurata la chiesa. Cerca, incoraggia e favorisce la promozione lavorativa e la crescita, anche economica, del paese. Viaggia molto per mantenere collegamenti con gli emigrati e unirli in comitato nel nome di Pio X. Uomo di profonda cultura e grande spiritualità, eccellente predicatore, alimenta la devozione verso San Pio X. Nel 1959 guida un pellegrinaggio parrocchiale di oltre 30 autocorriere a venerare le spoglie di San Pio X a Venezia. Cura molto il fiorire di vocazioni sacerdotali. Promuove i nuovi lineamenti ecclesiali del Concilio Vaticano II. Celebra il millenario del Santuario della Madonna delle Cendrole. (2)

Giuseppe Liessi, nato a San Michele di Piave (TV) il 10/5/1909, dopo notevoli sacrifici nello studio, per povertà e salute malferma, ordinato sacerdote il 9/7/1939 dal vescovo Mantiero, cappellano un anno a Sala d'Istrana e 4 a Cavasagra, per altri 4 anni assistente diocesano delle Donne di Azione Cattolica e dei Fanciulli Cattolici, Direttore della Casa di Esercizi Spirituali di Santa Maria in Colle di Montebelluna, per 4 anni arciprete di Scorzè. dal 16/12/1956 al 27/1/1990 arciprete di Riese, morto all'ospedale di Castelfranco veneto la notte del 14/12/2004. Durante il suo parrocato viene costruito l'oratorio, il grande cinema parrocchiale, restaurata la chiesa. Cerca, incoraggia e favorisce la promozione lavorativa e la crescita, anche economica, del paese. Viaggia molto per mantenere collegamenti con gli emigrati e unirli in comitato nel nome di Pio X. Uomo di profonda cultura e grande spiritualità, eccellente predicatore, alimenta la devozione verso San Pio X. Nel 1959 guida un pellegrinaggio parrocchiale di oltre 30 autocorriere a venerare le spoglie di San Pio X a Venezia. Cura molto il fiorire di vocazioni sacerdotali. Promuove i nuovi lineamenti ecclesiali del Concilio Vaticano II. Celebra il millenario del Santuario della Madonna delle Cendrole. (2)

Giovanni Bordin, nato a Montebelluna (TV) il 13/7/1931, entra in Seminario nel 1942, deve sospendere gli studi a causa della guerra fino al 1945, ordinato sacerdote dal vescovo Mantiero il 26/5/1955, cappellano a Possagno dal 1955 al 1959, cappellano a Santa Maria del Rovere (Treviso) dal 1959 al 1964. Entra a far parte della comunità di sacerdoti Oblati diocesani, a disposizione del vescovo. Nel 1966 è assistente diocesano uomini e donne di Azione Cattolica. Nel 1968 viene nominato dal vescovo Mistrorigo direttore del settimanale diocesano "La Vita del Popolo", fino al 1981. Riprende gli studi dapprima presso la Facoltà Teologica di Milano e poi presso il Pontificio Ateneo Lateranense a Roma, dove si laurea nel 1972. nel 1972 diviene Delegato vescovile per la pastorale diocesana. Nel 1980 è nominato Monsignore (Cappellano di Sua Santità). E' anche nominato prima assistente diocesano Adulti e poi assistente generale dell'Azione Cattolica. Dal 1987 all'inizio del 1990 riprende la direzione del "La vita del Popolo". Il 15/1/1990 è nominato Arciprete di Riese Pio X. Dopo vari e pesanti problemi di salute vissuti serenamente, muore a Castelfranco Veneto il 2/10/2010. Promuove l'Azione Cattolica, fa nascere le Scuole di canto e, in collaborazione con i ragazzi di Montebelluna, fa nascere in parrocchia l'associazione degli Scout. Inizia la ristrutturazione del Santuario delle Cendrole e della Chiesa Parrocchiale, trasferendo l'organo sopra l'entrata principale. Gestisce l'uscita dall'Asilo Parrocchiale delle suore di Maria Bambina (per mancanza di vocazioni) che gestivano l'asilo dal 1914 per volere di Pio X. (2)

Giovanni Bordin, nato a Montebelluna (TV) il 13/7/1931, entra in Seminario nel 1942, deve sospendere gli studi a causa della guerra fino al 1945, ordinato sacerdote dal vescovo Mantiero il 26/5/1955, cappellano a Possagno dal 1955 al 1959, cappellano a Santa Maria del Rovere (Treviso) dal 1959 al 1964. Entra a far parte della comunità di sacerdoti Oblati diocesani, a disposizione del vescovo. Nel 1966 è assistente diocesano uomini e donne di Azione Cattolica. Nel 1968 viene nominato dal vescovo Mistrorigo direttore del settimanale diocesano "La Vita del Popolo", fino al 1981. Riprende gli studi dapprima presso la Facoltà Teologica di Milano e poi presso il Pontificio Ateneo Lateranense a Roma, dove si laurea nel 1972. nel 1972 diviene Delegato vescovile per la pastorale diocesana. Nel 1980 è nominato Monsignore (Cappellano di Sua Santità). E' anche nominato prima assistente diocesano Adulti e poi assistente generale dell'Azione Cattolica. Dal 1987 all'inizio del 1990 riprende la direzione del "La vita del Popolo". Il 15/1/1990 è nominato Arciprete di Riese Pio X. Dopo vari e pesanti problemi di salute vissuti serenamente, muore a Castelfranco Veneto il 2/10/2010. Promuove l'Azione Cattolica, fa nascere le Scuole di canto e, in collaborazione con i ragazzi di Montebelluna, fa nascere in parrocchia l'associazione degli Scout. Inizia la ristrutturazione del Santuario delle Cendrole e della Chiesa Parrocchiale, trasferendo l'organo sopra l'entrata principale. Gestisce l'uscita dall'Asilo Parrocchiale delle suore di Maria Bambina (per mancanza di vocazioni) che gestivano l'asilo dal 1914 per volere di Pio X. (2)